2021. 3. 11. 06:00ㆍ문화산책/고택과 문학관

예전에, 임금이 신하에게 주는 공식적인 임명장을 이르던 말.

조선 시대에 임금이 사품 이상이 관리에게 주던, 임명이나 해임에 관한 문서이다.

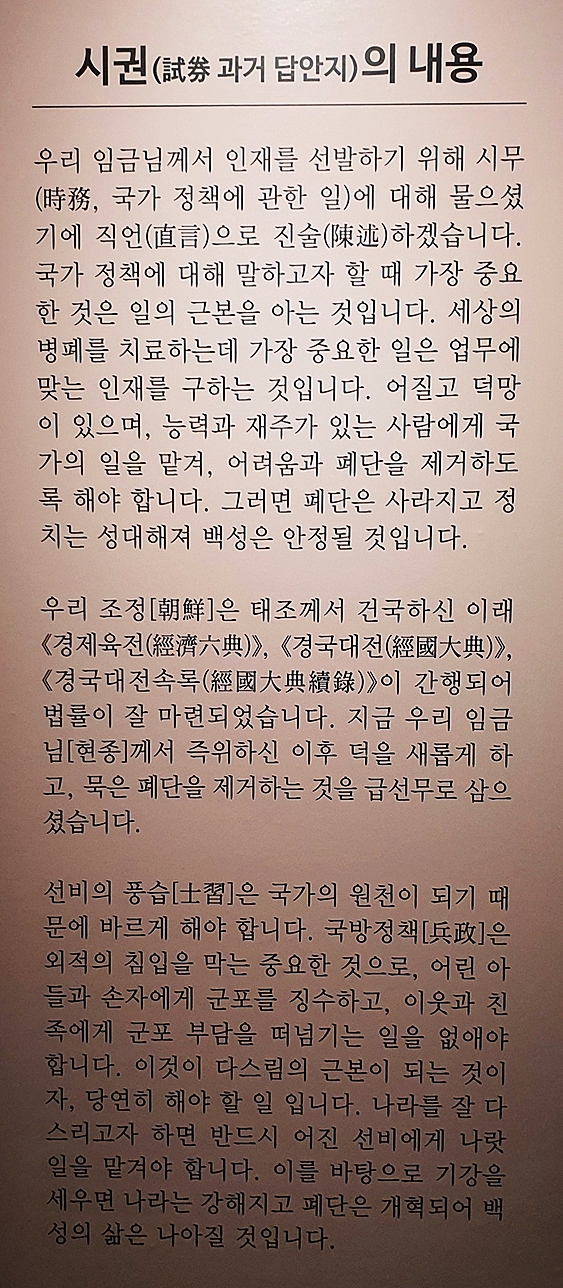

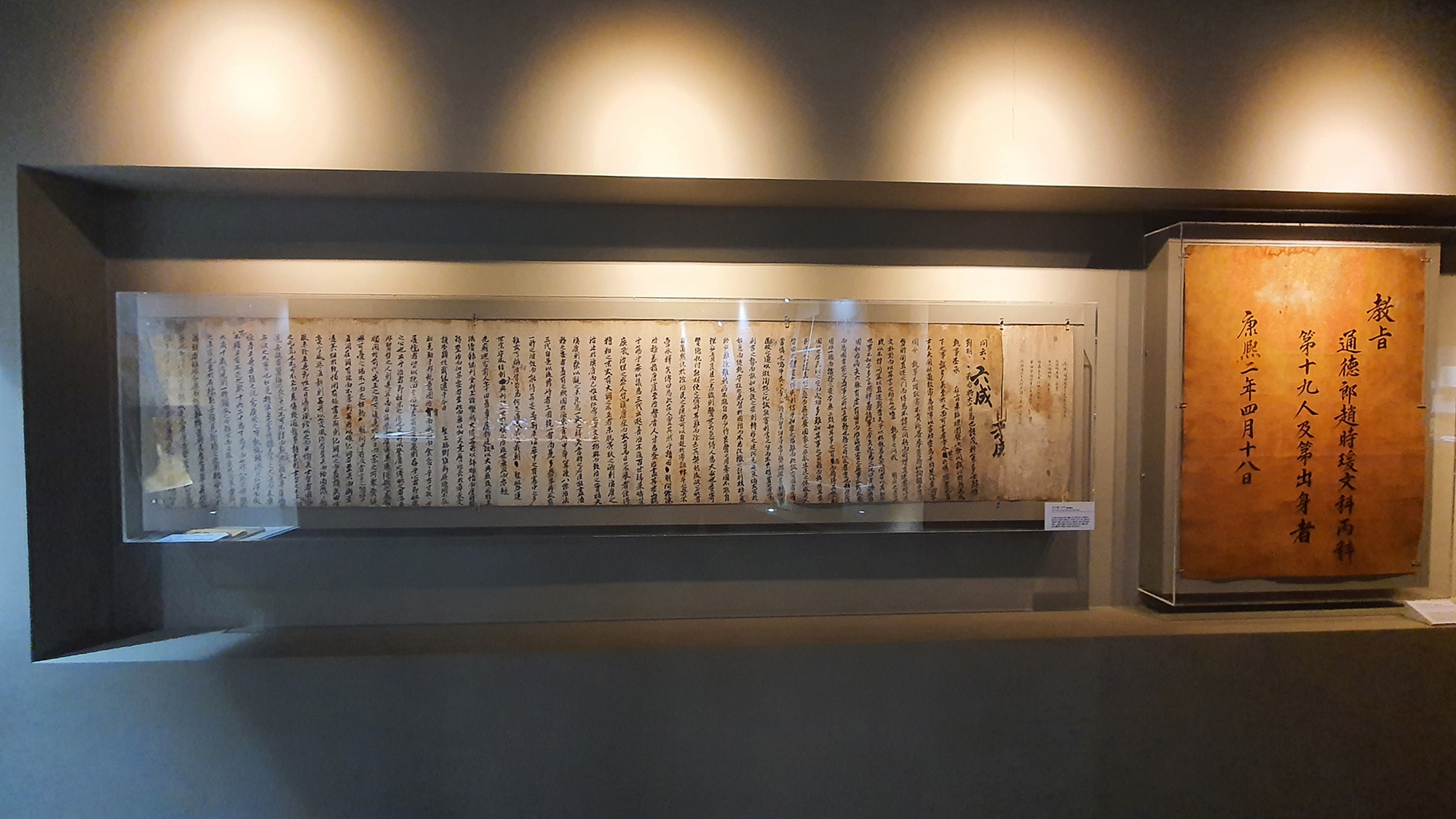

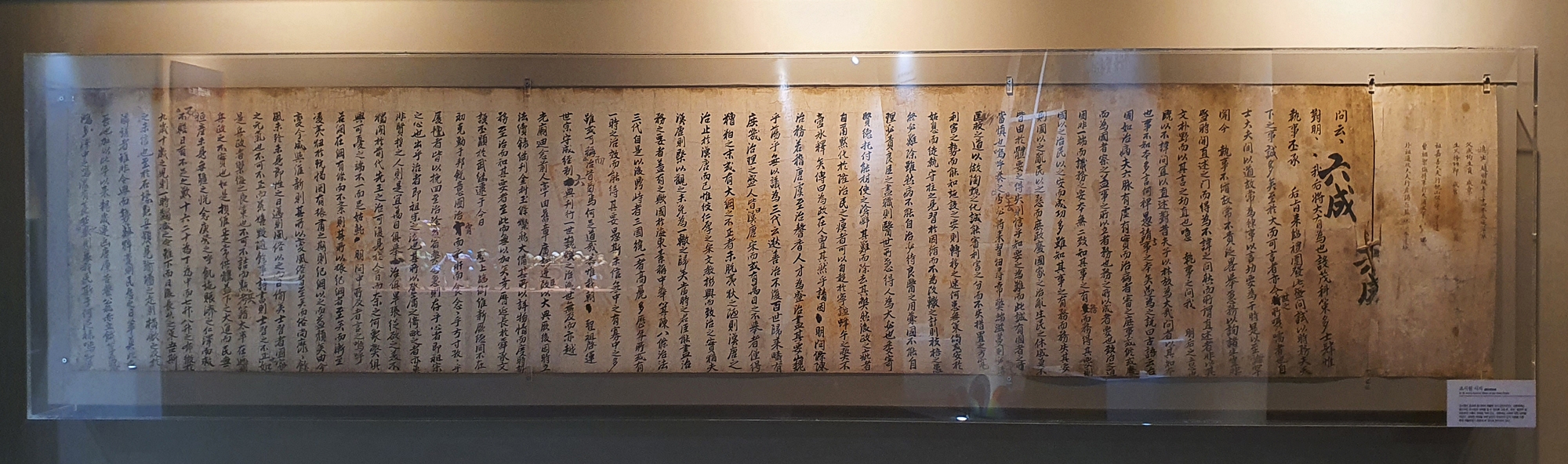

조시원이 문과에 응시하여 제출한 과거 답안지이다.

오른쪽에는 응시자인 조시원의 내력을 알 수 있도록 그의 부, 조부, 증조부 및

외조부의 이름이 차례로 적혀 있고, 왼쪽에는 시제에 대한 답변을 적었다.

공정한 채점을 위해 답안지 작성자의 인적 내용을 자른 후에

제출하였기 때문에 두 장으로 분리되어 있다.

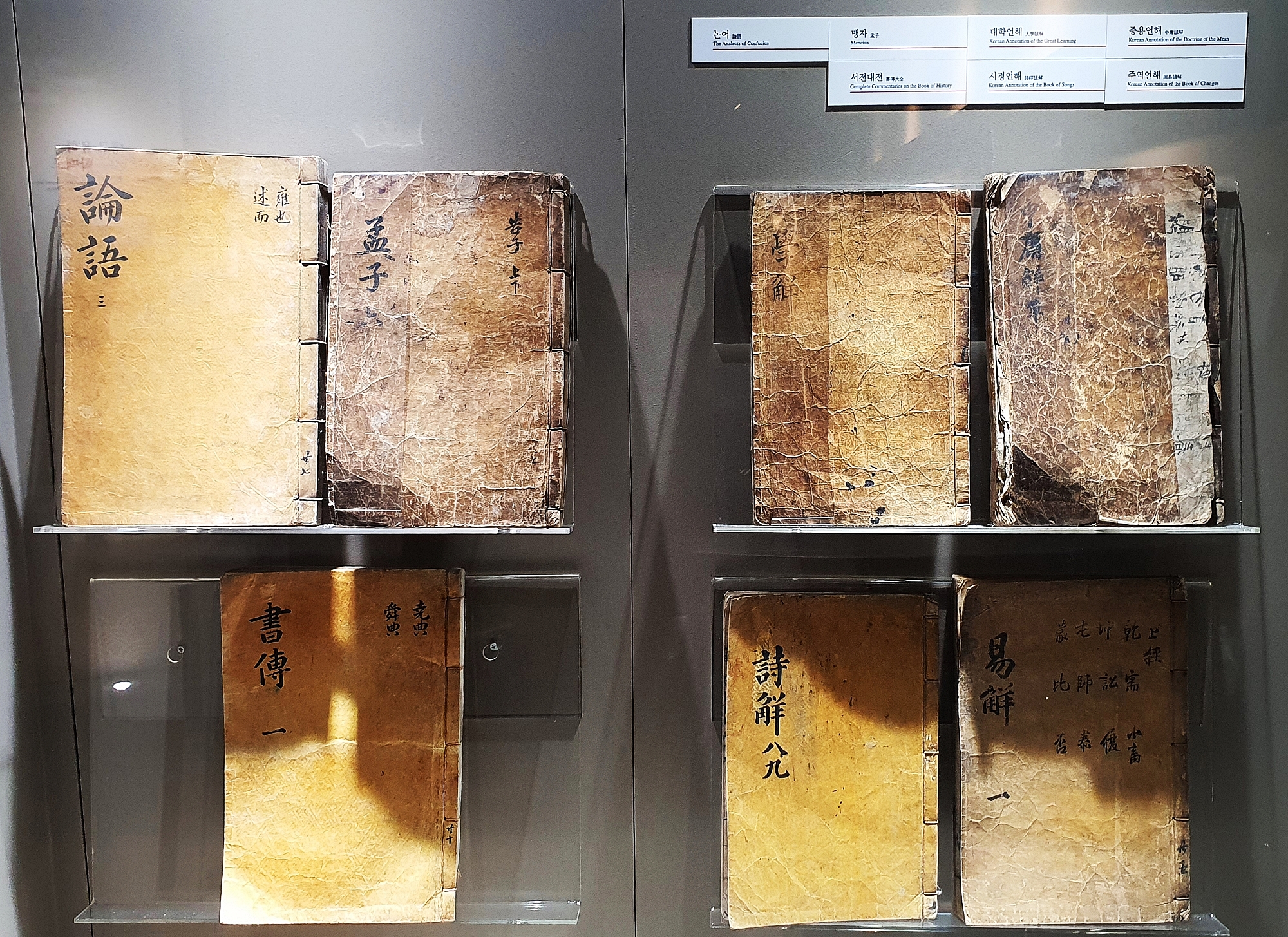

論語(논어). 孟子(맹자). 大學諺解(대학언해). 中庸諺解(중용언해).

書傳大全(서전대전). 詩經諺解(시경언해). 周易諺解(주역언해)

司馬榜目(사마방목)

司馬試(사마시)는 생원과 진사를 설발하는 과거시험인 소과의 다른 이름이다.

사마방목은 사마시의 합격자 명단을 수록한 책으로 처음 소과에 급제한 생원과

진사의 이름과 字(자), 생년간지, 본관, 주소를 비롯하여 가족관계 등을 상세하게

기록하고 있다.

照訖帖(조흘첩)

과거 응시자들은 소과의 경우 초시와 복시, 문과의 경우 복시 실시 전에

조흘강이라는 예비시험을 치렀다. 소과는 '소학'과 '가례' 문과는 '경국대전'과

'가례'를 背講(배강)해야 했고 이것을 통과하면 조흘첩을 받았다.

조흘의 '조'는 확인과 대조, '흘'은 절차를 마쳤다는 뜻이며, 본 시험에서

신분 확인을 위해 반드시 제시해야 하는 오늘날의 수험표와 같은 기능을 하였다.

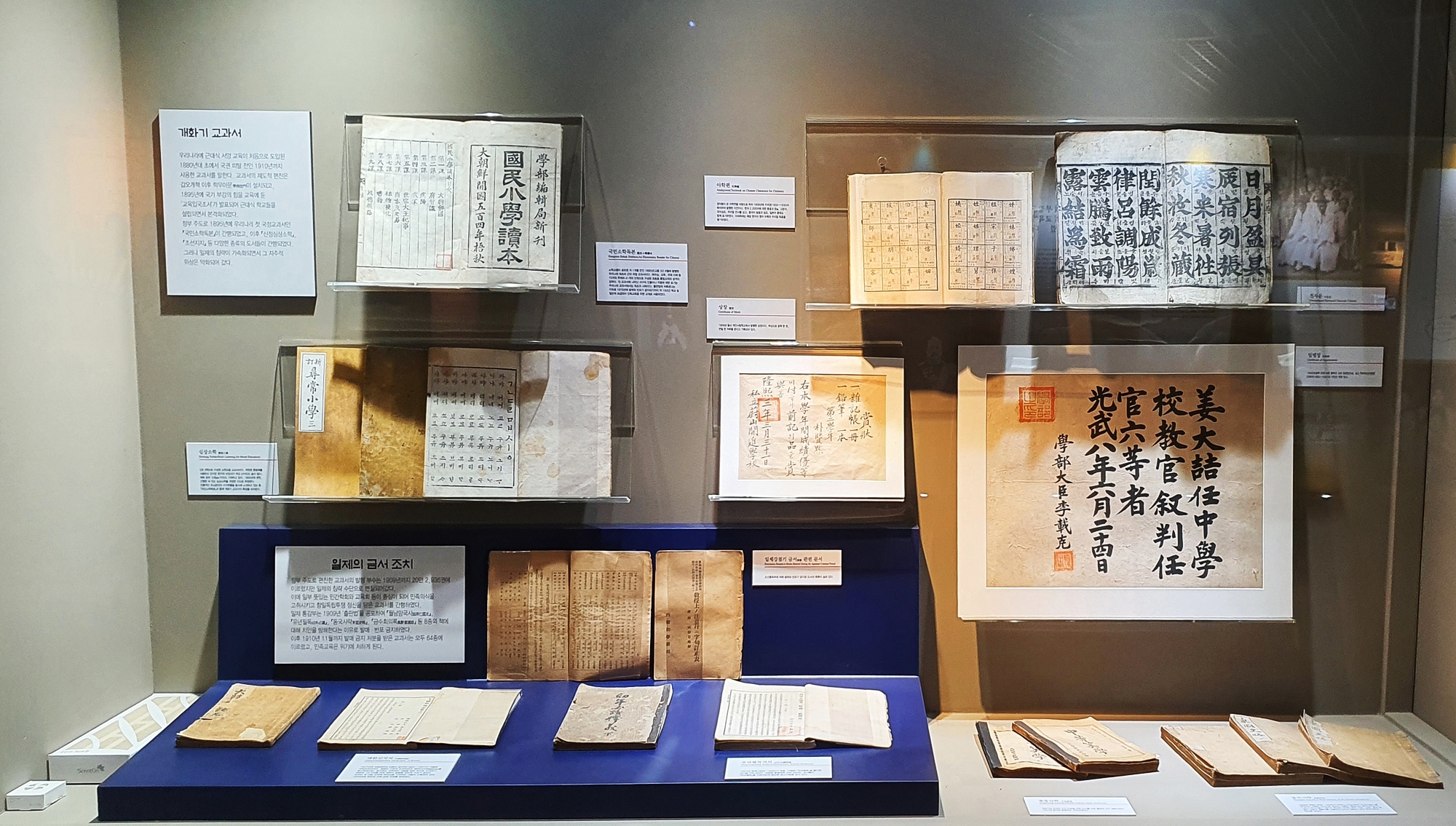

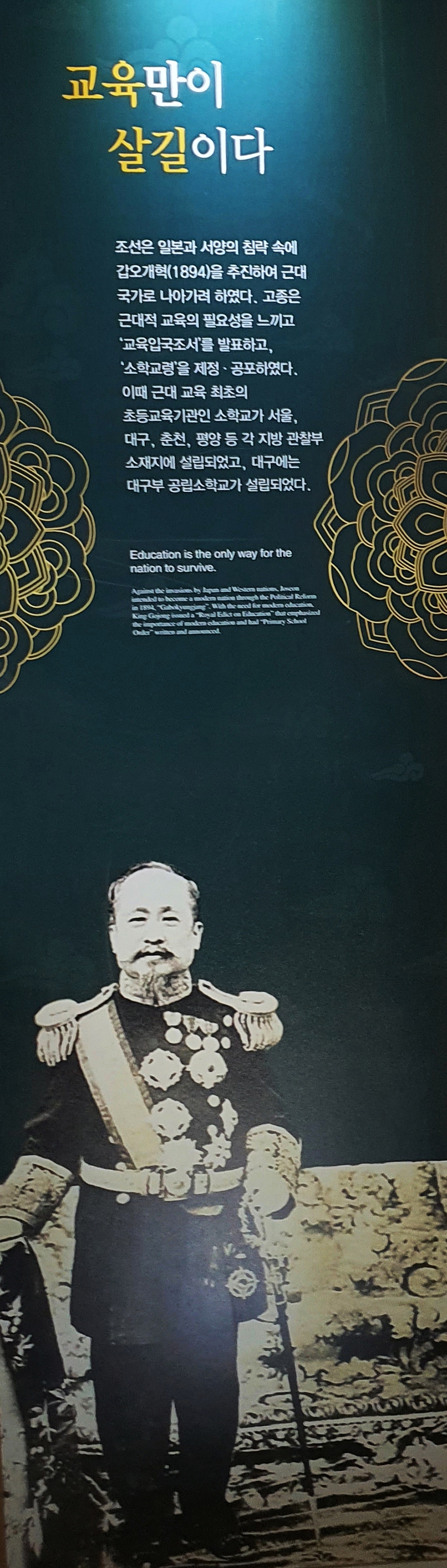

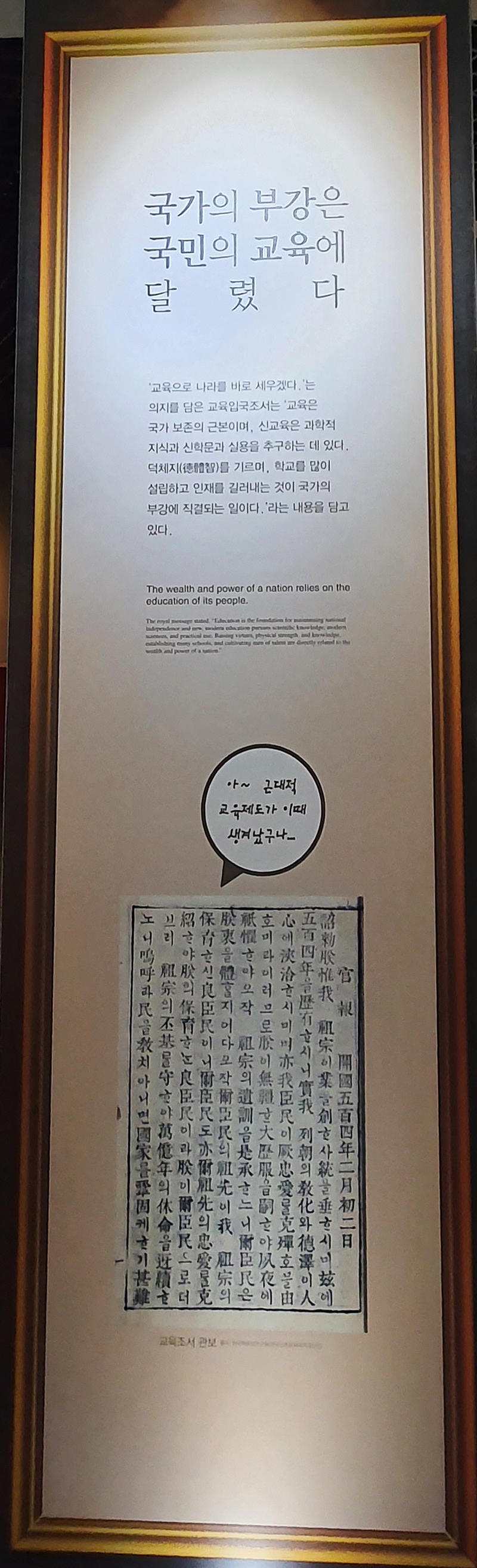

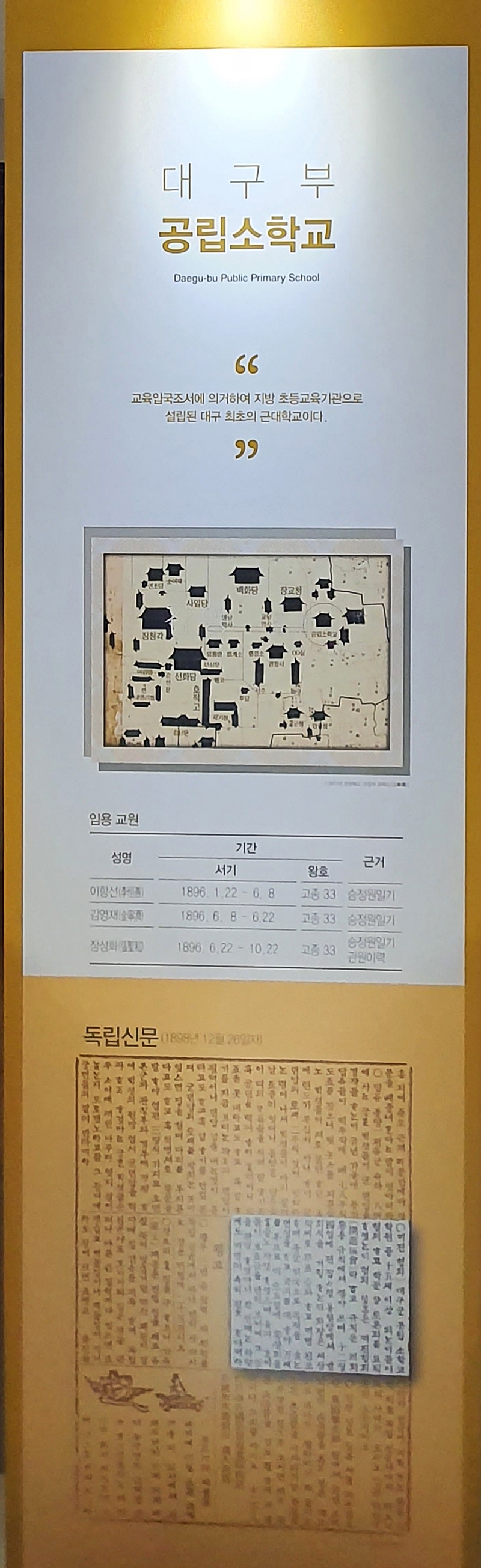

國民小學讀本(국민소학독본)

소학교령이 공포된 지 1개월 만인 1895년(고종 32) 8월에 발행된

우리나라 최초의 근대 국정 교과서이다. 애국심, 교육, 국제 이해 등

10개의 주제와 41개의 단원으로 구성된 초등용 통합교재의 성격이 강하다.

이 교과서에 나타난 서구의 인물이나 지명에 대한 표기는 우리나라 교과서에서는

최초의 사례이다. 출판법에 저촉된다는 이유로 1910년 발매와 반포가 금지되기까지

약 15년간 학교 및 일반에 보급되어 민족교육을 위한 교재로 사용되었다.

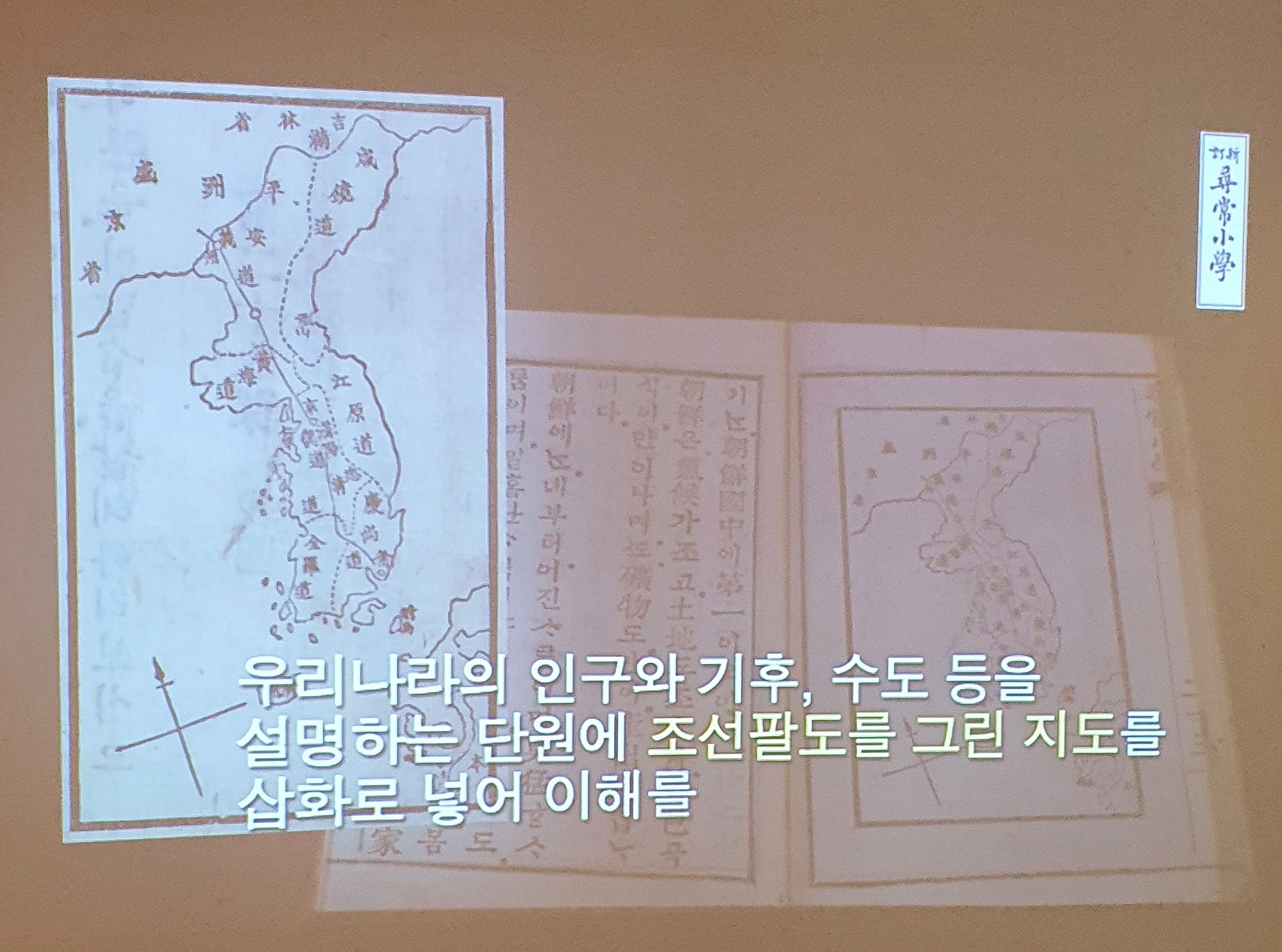

尋常小學(심상소학)

3권 3책으로 구성된 소학교용 교과서이다.

국한문 혼용체를 사용하고 있지만 한자의 쓰임새가 적고 난이도도 높지 않다.

제목 앞에 '산정'이라고 기재하고 있어, 1895년에 편찬, 간행한 바 있는 심상소학을

개정한 것으로 추정된다.

전통적인 유교윤리와 서구문물을 동시에 소개하고 있는 등

'국민소학독본'과 함께 개화기 교과서의 특징을 보여준다.

정부 주도로 편찬한 교과서의 발행 부수는 1909년까지 20만 2,936권에 이르렀지만.

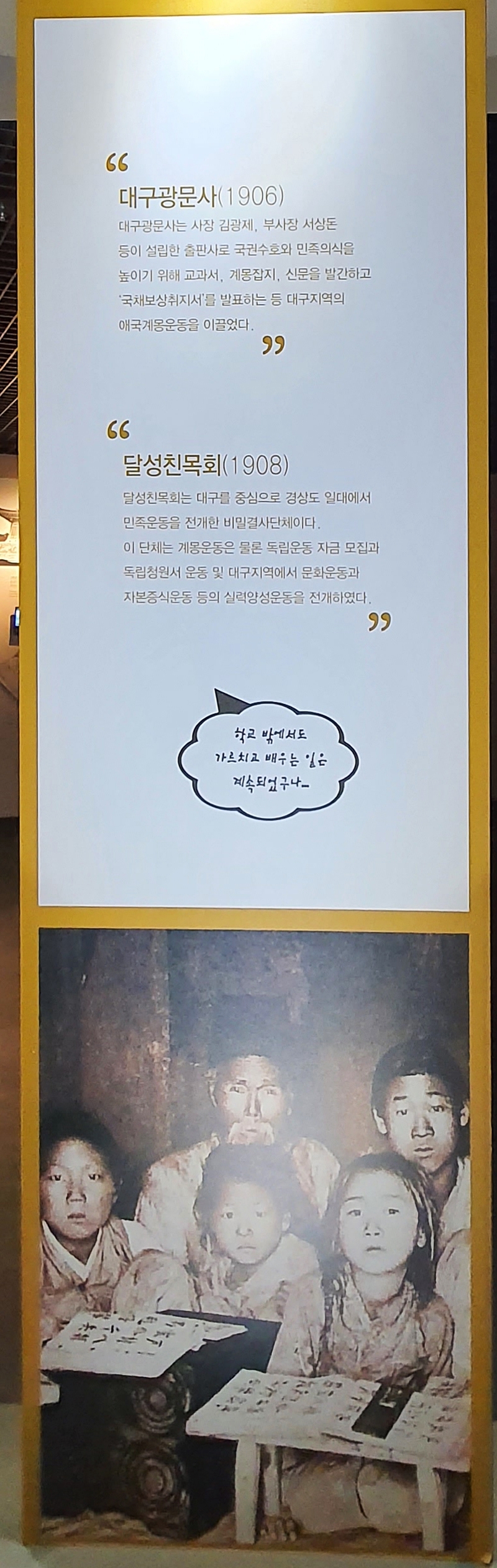

일제의 침략 수단으로 변질되어갔다. 이에 일부 뜻 있는 민간학회와 교육회 등이

중심이 되어 민족의식을 고취시키고 항일독립투쟁 정신을 담은 교과서를 간행하였다.

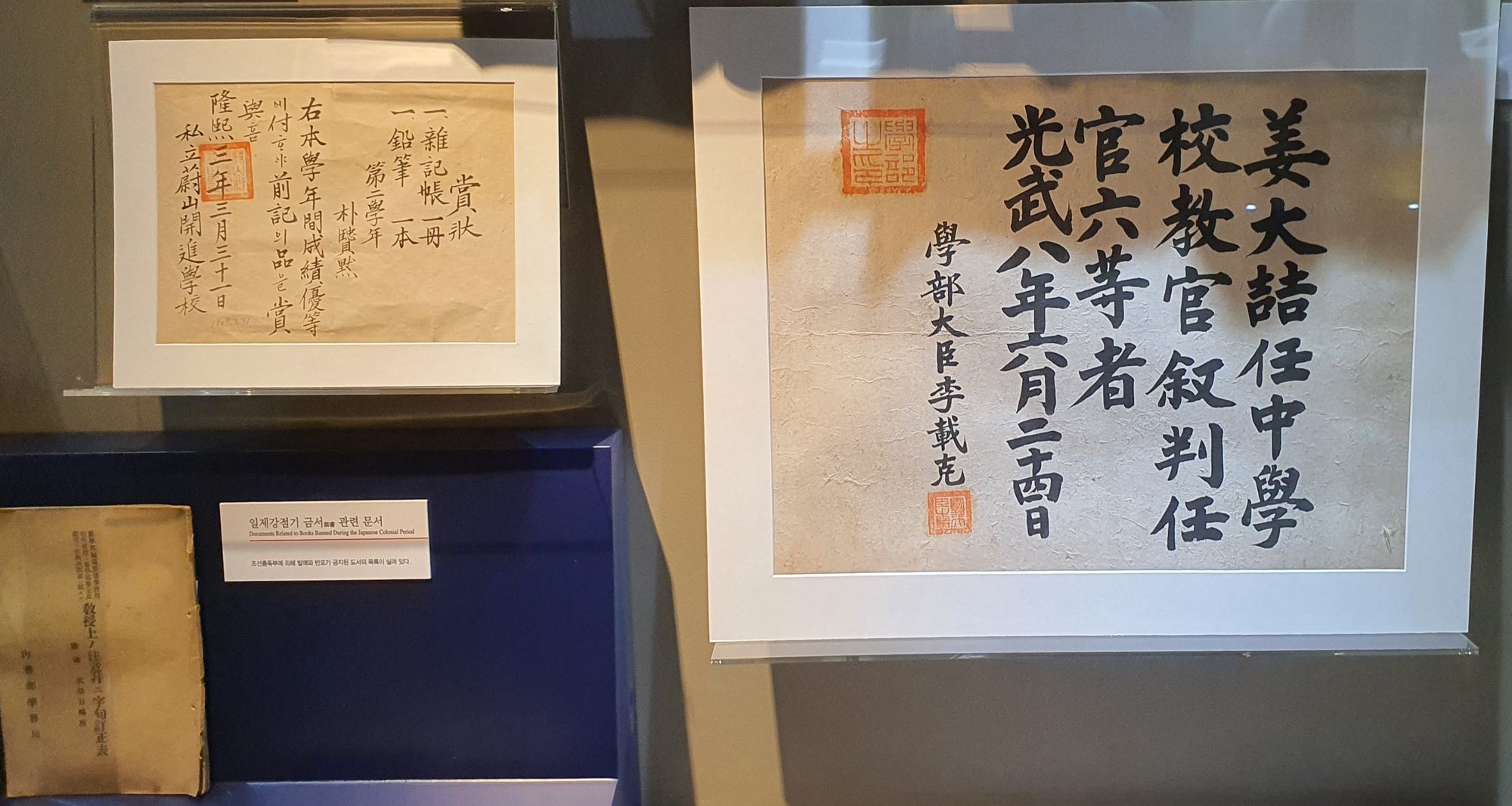

일제 통감부는 1909년 '出版法(출판법)'을 공포하여 '越南亡國史(월남망국사)',

'幼年必讀(유년필독), '東國史略(동국사략)', '禽獸會議錄(금수회의록)' 등

8종의 책에 대해 치안을 방해한다는 이유로 발매. 반포 금지하였다.

이후 1910년 11월까지 발매 금지 처분을 받은 교과서는 모두 64종에 이르렀고,

민족교육은 위기에 처하게 된다.

1907년에 대한재국의 언론인 장지연(1864~1921)이 저술한 지리교과서이다.

일본인 다부치 도모히코의 '韓國新地理(한국신지리)'를 참고하였지만,

당시로는 과학적인 내용을 담은 우수한 교재였기 때문에 1년 6개월 만에 재판이

발행될 정도로 수요가 많았다.

하지만 책 내용 곳곳에 애국심을 고취하는 내용이 수록되어 있어,

1909년에 학부에 의해 검정 무효를 당하였다.

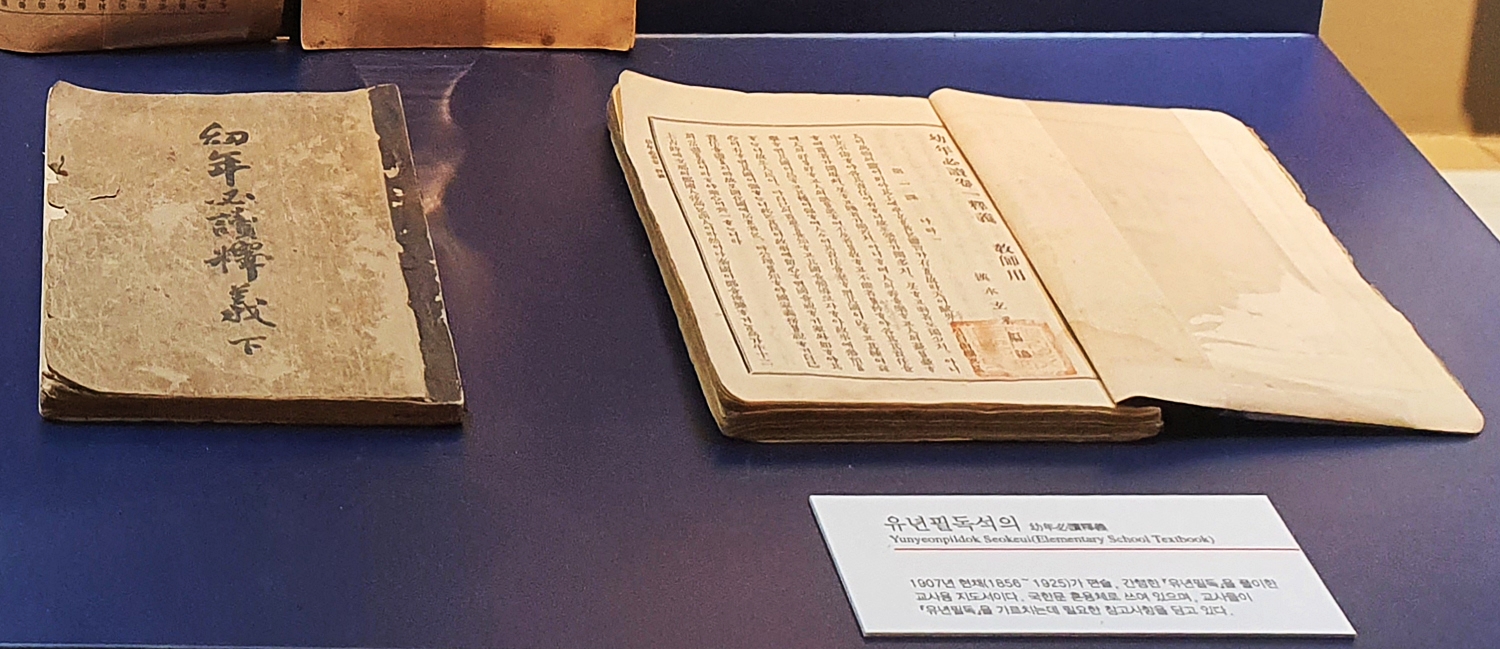

1907년 현채(1867~1925)가 편술. 간행한 '유년필독'을 풀이한 교사용 지도서이다.

국한문 혼용체로 쓰여 있으며, 고사들이 '유년필독'을 가르치는데 필요한 참고사항을 담고 있다.

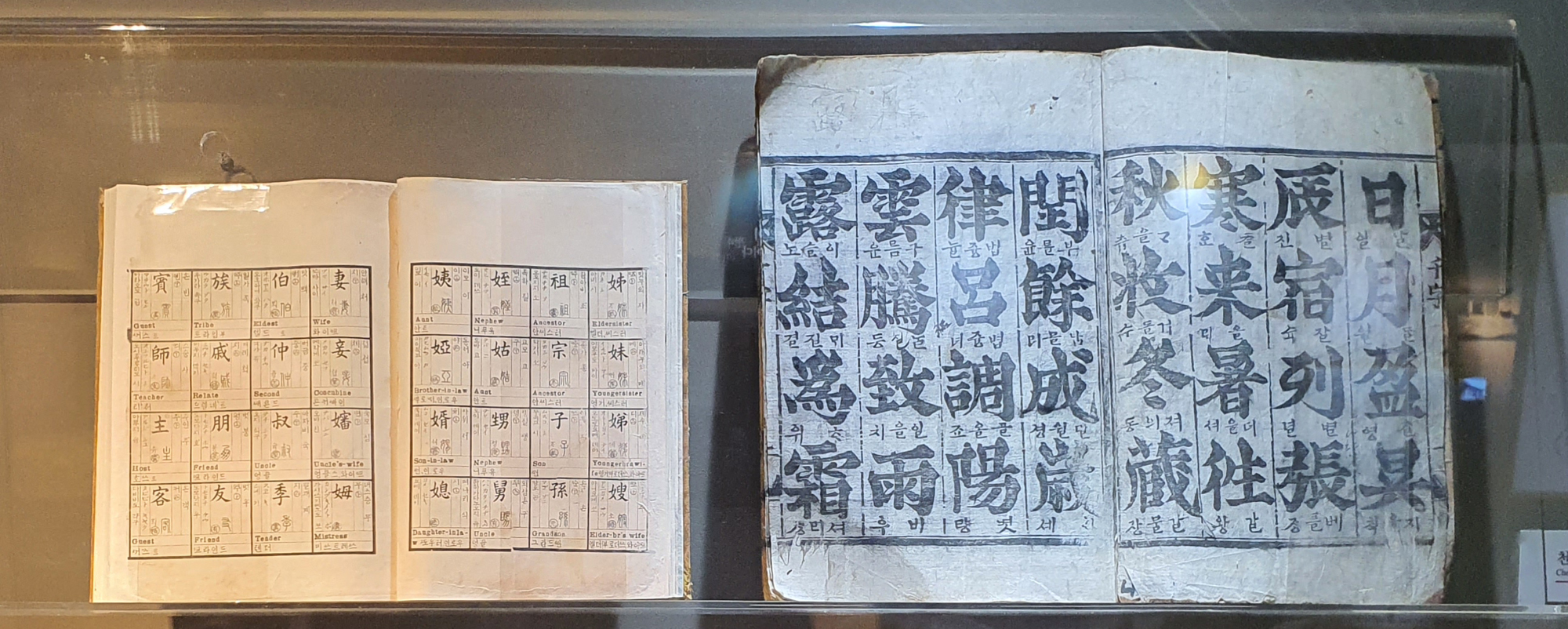

兒學編(아학편)

정약용이 쓴 아학편을 바탕으로 하여 1908년에 지석영(1855~1935)이 해석하여 발행한 자전이다.

한자 2,000자에 대한 훈음과 운, 고문자, 국어성조, 우리말 전사를 싣고, 중국어 발음과 성조,

일본어 훈독도 함께 표기하였다. 아래쪽에는 해당 한자의 영어 어휘와 우리말 독음을 병기하였다.

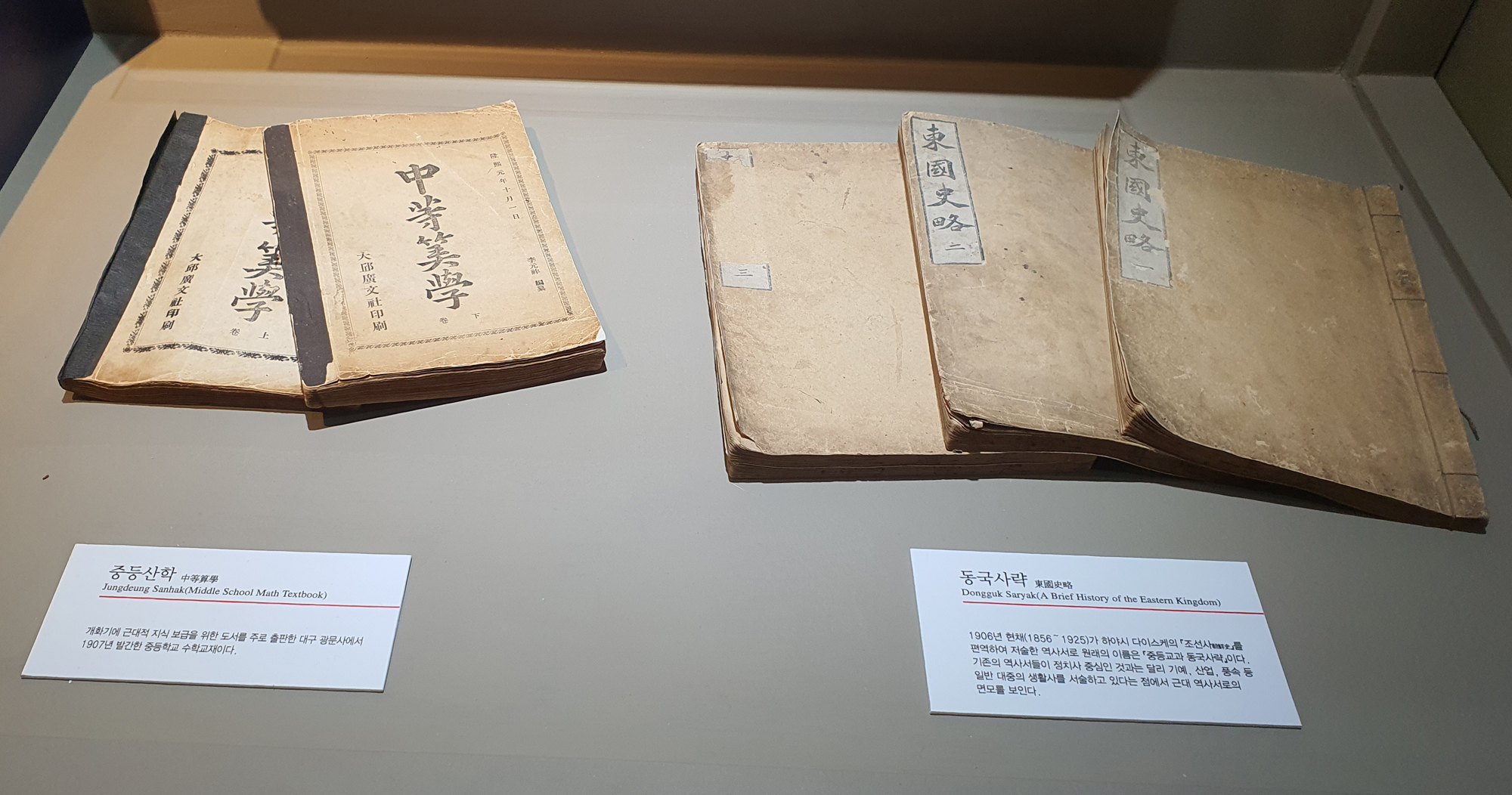

中等算學(중등산학)

개화기에 근대적 지식 보급을 위한 도서를 주로 출판한

대구 광문사에서 1970년 발간한 중등학교 수학교재이다.

東國史略(동국사략)

1906년 현채(1856~1925)가 하야시 다이스케의 '朝鮮史(조선사)'를

편역하여 저술한 역사서로 원래의 이름은 '중등교과 동국사략'이다.

기존의 역사서들이 정치사 중심인 것과는 달리 기예, 산업, 풍속 등 일반 대중의

생활사를 서술하고 있다는 점에서 근대 여사서로의 면모를 보인다.

1895년 7월 19일 소학교령 공포에 따라 초등학교용 국어과 교과서로 편찬.

발행된 국정 교과서로, 교육 계몽과 국어과 교과서 간행에 많은 영향을 끼쳤다.

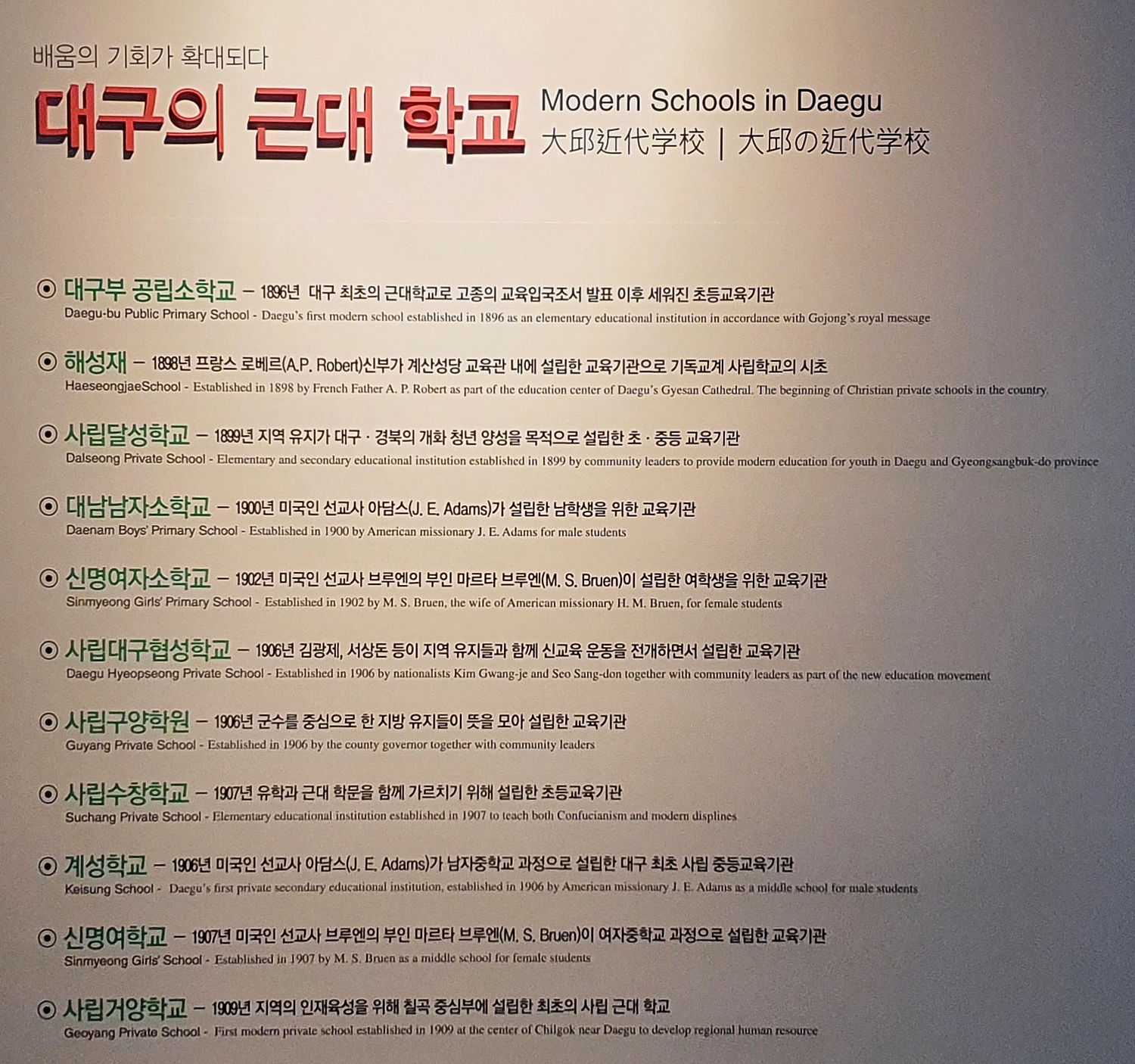

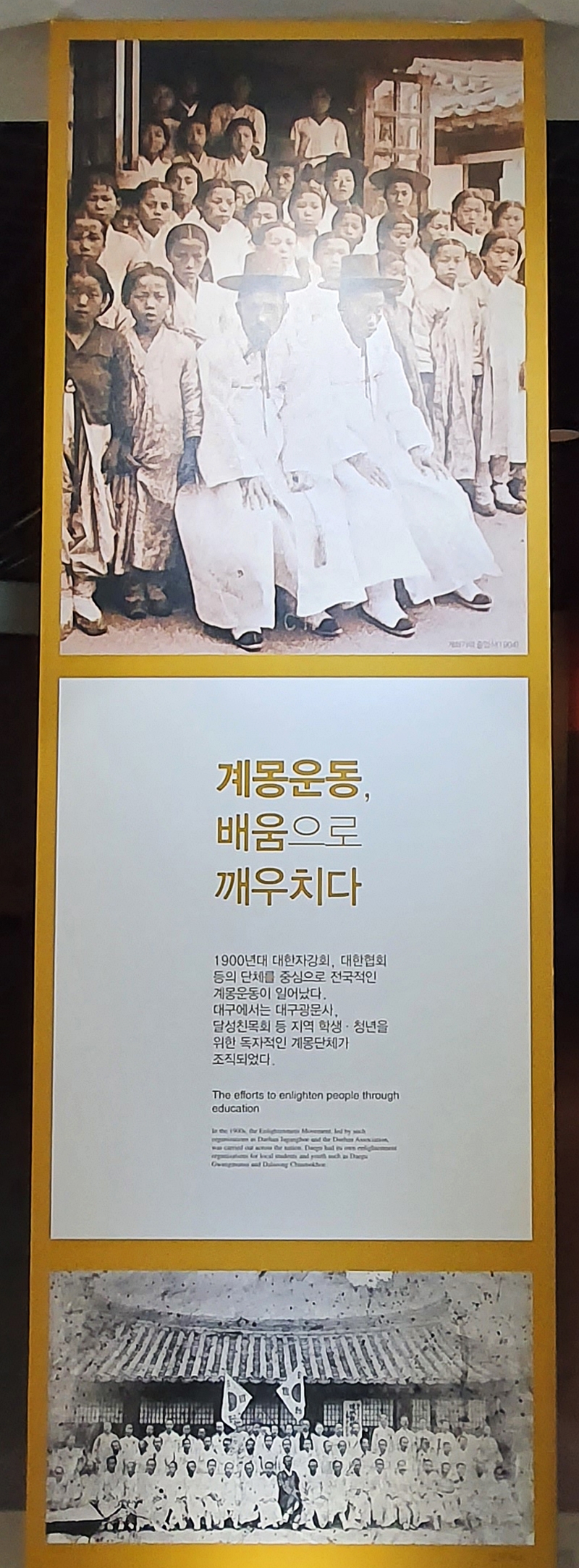

대구교육박물관 교육역사관 1에 전시된 자료를 올리면서 문득 떠오르는 글귀가 있었다.

심훈의 소설 常綠樹(상록수)에 나오는 여주인공 영신이 했던 말

"아는 것이 힘이다. 배워야 산다!"

아이들도 목청이 터져라 따라 외쳤던 소설속 한 장면이 생각이 납니다.

개화기와 일제강점기 교육(대구교육박물관) 소개를 마칩니다.

오늘도 좋은날 건강하신 날 되셔요.^^

'문화산책 > 고택과 문학관' 카테고리의 다른 글

| DGB대구은행 금융박물관 (8) | 2021.04.14 |

|---|---|

| 대구교육박물관(문화체험실) (4) | 2021.03.18 |

| 교육역사관 1(전통교육) (6) | 2021.03.09 |

| 대한민국 교육과정의 변천 (14) | 2021.03.03 |

| 화폐에 관련된 역사와 문화 (8) | 2021.02.27 |